Договоры о сотрудничестве 2025:

- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

- ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

- ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

- ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»

- ФГБУН «Зоологический институт Российской академии наук»

- ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук»

- ФГБУН «Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук»

- ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник»

Научно-исследовательская работа 2025 года:

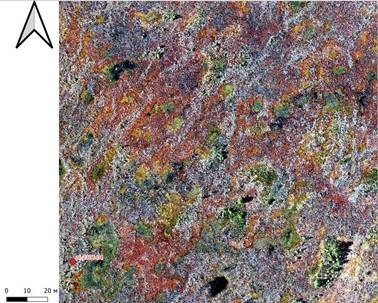

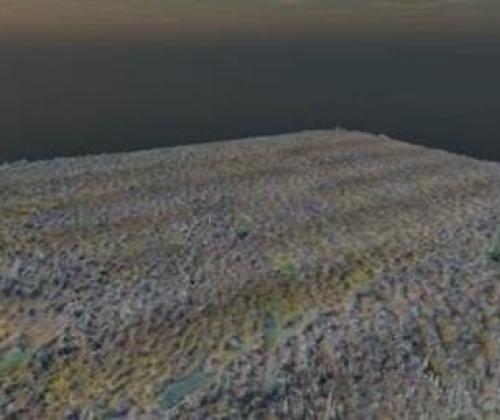

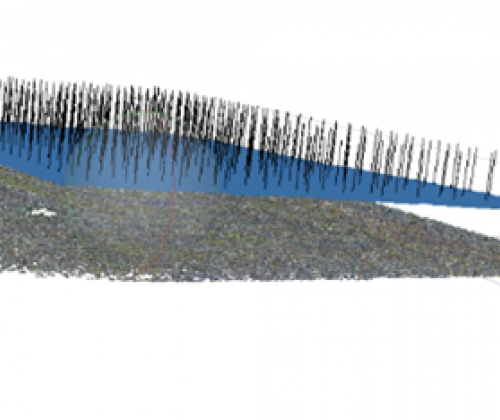

Исследование ключевых типов болотных участков, эталонных для Полистовской болотной системы, с целью создания подспутниковой основы картографирования современной структуры микроландшафтов с помощью полевых наблюдений, таких как геоботаническое описания, георадарное профилирование и подспутниковая съемка БПЛА

Тема реализуется в рамках договора о сотрудничестве между ФГБУ "Государственный заповедник "Полистовский" и ФГБУ Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, а также между ФГБУ "Государственный заповедник "Полистовский" и ФГБУ Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.

Основная цель проводимых исследований состоит в развитии представлений о структуре болотных массивов заповедника, изучения их внутренней структуры, а также создания основы для расчетов потоков парниковых газов и баланса углерода.

Актуальность заявленной темы связана с выявлением внутренней неоднородности болотных систем таежной зоны, и оценке их значения для процесса изменения климата. Новизна текущей работы состоит в получении принципиально новых данных о внутренней структуре болотных микроландшафтов, как заповедника, так и северо-западного региона в целом.

В рамках заявленной темы решаются следующие задачи:

Выявление эталонных типов болотных участков и их детальная характеристика

Выявление пространственной структуры типичных ландшафтов заповедника с помощью подспутниковой съемки.

Геоботанические описания на эталонных типах болотных участков.

Составление каталога снимков основных типов болотных участков.

Детальное картографирование выделенных эталонных комплексов растительных сообществ.

Государственный экологический мониторинг 2025

Количество измеряемых параметров окружающей среды – 115

Количество многолетних (более 10 лет) рядов наблюдений – 12

Метеорологические наблюдения с помощью метеостанции М-49 М и ручного осадкомера О-1 (многолетний ряд), расположенных на научно- производственной базе в д. Цевло. 10 параметров: 1. Суточное количество осадков, мм, 2. Температура воздуха: средняя , 3. Температура воздуха максимальная, 4.Температура воздуха минимальная, 5. Относительная влажность воздуха средняя, 6. Скорость ветра, м/с: средняя, 7. Направление ветра в румбах, 8. Атмосферное давление- среднее в мм рт. ст., 9. Точка росы, 10. Количество дней с осадками.

Ежедневные наблюдения за состоянием снежного покрова на площадке метеостанции. Наблюдения проводятся с 2015 года, измеряются 3 параметра: высота снежного покрова, плотность снега, запас воды в снеге.

Снегомерные съёмки на постоянных пробных площадях и маршрутах (многолетний ряд). Проводятся на заложенных для этой цели в 2000 г. лесном и болотном маршрутах, каждый протяжённостью 500 м., луговом маршруте, протяжённостью 1 км.,и двух болотных пробных площадях в урочище Несвино и примыкающем к нему болотном массиве, находящемся на территории заповедника. Измеряются 3 параметра: высота снежного покрова, плотность снега, запас воды в снеге.

Измерение промерзания и оттаивания болотного массива на постоянных площадях (многолетний ряд) –1 параметр. Проводится, начиная с 2000 года на болотном снегомерном маршруте и пробных площадях. Период работ начинался с момента первого наблюдения промерзания на болоте и до полного оттаивания болотного массива.

Гидрологический мониторинг на водомерном створе (многолетний ряд). Проводится начиная с 2002 г на заложенном для этой цели сотрудниками Государственного гидрологического института водомерном створе с пятью скважинами. Измеряются уровень и температура воды. Начиная с 2015 года измерения проводятся датчиками автоматической регистрации уровня воды (Solinst, серия регистраторов уровня Levelogger Edge, model 3001).

Измерение уровня воды на реках и ручьях (многолетний ряд). Проводится на установленных для этой цели водомерных постах на р. Хлавица, Усадьбинском ручье, реках Осьянка, Страдница, Плавница, оз. Цевло. На Усадьбинском ручье и реках Хлавица, Плавница и Осьянка измерения проводились силами инспекторов каждые 5 дней, на реке Страдница измерения проводятся с помощью датчика.

Мониторинг состояния ценопопуляции частухи Юзепчука. Частуха Юзепчука (Alisma juzepczukii Tzvel.) занесена в Красную книгу Псковской области (2014) со 2 категорией редкости (вид, сокращающийся в численности). Мониторинг ценопопуляции частухи Юзепчука начат в 2023 году.

Мониторинг состояния ценопопуляции берёзы карликовой. Береза карликовая (Betula nana L.) занесена в Красную книгу Псковской области (2014) со 2 категорией редкости (вид, сокращающийся в численности). Мониторинг ценопопуляции березы карликовой начат в 2014 году.

Мониторинг состояния ценопопуляции пальчатокоренника балтийского. Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид).

Мониторинг состояния ценопопуляции хвоща пёстрого. Хвощ пестрый (Equisetum varieqatum Schleich) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции хвоща пестрого начат в 2023 году.

Мониторинг состояния ценопопуляции шпажника черепитчатого. Шпажник черепитчатый (Gladiolus imbricatus L.) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции шпажника черепитчатого начат в 2014 году.

Мониторинг состояния ценопопуляции ужовника обыкновенного. Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции ужовника обыкновенного начат в 2017 году.

Мониторинг состояния ценопопуляции любки зеленоцветковой. Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.) занесена в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции любки зеленоцветковой начат в 2023 году.

Мониторинг состояния популяции петрова креста чешуйчатого. Петров крест чешуйчатый (Lathraea squamaria L.) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции петрова креста чешуйчатого начат в 2015 г.

Мониторинг состояния популяции гроздовника многораздельного. Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum (S.G. Gmelin) Rupr.) занесен в Красную книгу Псковской области (2014) с 3 категорией редкости (редкий вид). Мониторинг ценопопуляции гроздовника многораздельного начат в 2024 году.

Растительность экотропы «Плавницкое болото». Оценка изменений, связанных с рекреационной нагрузкой (многолетний ряд). Начат в 2015 году. Учитывается 1 параметр: рекреационная дигрессия лесных фитоценозов. Сбор материала проводится на 4-х пробных площадях, заложенных в 2015 году на лесных участках в начале маршрута и на внутриболотных островах. Для всех изученных участков лесных ландшафтов в составе маршрута «Плавницкое болото» отмечены начавшиеся процессы антропогенной трансформации. В целом эти изменения пока незначительны и не носят необратимого характера. Причиной хорошего состояния маршрута «Плавницкое болото» является высокая степень его благоустройства: через болотные участки, а также и на островах, и на материке проложен настил.

Растительность экотропы «Путь Моховиков». Оценка изменений, связанных с рекреационной нагрузкой. Начат в 2016 году. Учитывается 1 параметр: рекреационная дигрессия лесных фитоценозов. Сбор материала проводится на 2-х пробных площадях, заложенных в 2016 на лесных участках: ПП № 1 и ПП № 2. ПП № 1 расположена в мелколиственном лесу в месте остановки экскурсантов для отдыха, а ПП № 2 ― в месте произрастания редких растений и расположения интересного геологического объекта. Наивысшая стадия рекреационной дигрессии по Н.С. Казанской ― вторая ―выявлена на ПП № 1 ("Шалаш"). Таким образом, на ПП № 1 и № 2 на маршруте «Путь моховиков», отмечено, что процессы антропогенной трансформации, начинавшиеся ранее, полностью остановлены. Отчасти это объясняется небольшим потоком посетителей, вследствие чего растительные сообщества тропы пока не испытывают рекреационных нагрузок, превосходящих возможности их экологических систем к самовосстановлению. Другой причиной является высокая степень его благоустройства: через болотные участки, частично — через лесные, а также и на лугах, проложен настил.

Птицы Плавницкой экотропы. Оценка изменений, связанных с рекреационной нагрузкой. Объектом исследования является орнитофауна экологической тропы на участке верхового болота у р. Плавница заповедника «Полистовский». Предмет исследования – видовой состав и численность птиц, тенденции их изменения под влиянием рекреационной нагрузки (экскурсии с туристами на экотропу). Учитываются все птицы, независимо от расстояния обнаружения. В результате проведения мониторинга учитываются 2 параметра: 1. видовой состав; 2.численность птиц в районе экотропы.

Мониторинг птиц верхового болота (многолетний ряд). Мониторинговые работы начаты в 2012 году на заложенном для этой цели ключевом участке в юго-западной части заповедника, на болотном массиве к северу от острова Волчий. Площадь участка 59,2 га. Объект исследования – птицы отряда Ржанкообразные, обитающие на одном из участков верхового болота в заповеднике «Полистовский», а также совместно с ними обитающие прочие представители орнитофауны. Цель исследования – проследить за динамикой фауны, населения и пространственного распределения ржанкообразных на участке верхового болота, выявить особенности их гнездования.

Учёт водных и околоводных птиц в весенне-летний период (многолетний ряд). Объектом исследования является орнитофауна рек и озер памятника природы «Озеро Полисто», прилегающего к западной границе заповедника «Полистовский». Предмет исследования – видовой состав и численность водных и околоводных птиц, их изменения в течение весенней миграции. Цель исследования – изучение динамики видового состава и численности птиц рек и озер в ходе весенней миграции.

Мониторинг орнитофауны лесных стаций (многолетний ряд). Работа начата в 2005 году. Видовой состав и численность зимующих птиц, птиц на пролёте и в период гнездования наблюдается на двух постоянных маршрутах: на маршруте в елово-лиственном лесу (урочище Читовая, 3.05 км), и в мелколиственном лесу (урочище Оболонье, 4.1 км).

Мониторинг численности и территориального размещения бобра (Castor fiber) на охраняемой территории Полистовского ГПЗ.

За весь период наблюдений с 2018 по 2024 гг. накоплен ряд данных о жизнедеятельности бобров включающий 635 точек с координатами и описанием наблюдаемых явлений в жизни бобров (https://polistovsky.nextgis.com/). Эти данные послужили основой для визуализации пространственного размещения поселений на охраняемой территории заповедника и характера их распределения по «мощности». Биотопическое размещение поселений отмечает их преобладание на малых реках – 49 поселений, или 76,6% от общего количества. Основные водоемы этого типа представлены реками Хлавица и Полисть, а также их притоками. Мелиоративные каналы по своим гидрологическим характеристикам, обилию древесных и травянистых кормов, широкой представленностью на территории являются одними из наиболее благоприятных для бобров водоемами. В ходе обследования здесь учтены 8 поселения или 12,5% от общего количества. Внутриболотные озера – наиболее специфический биотоп для бобра, здесь обнаружены 4 поселения или 6,3% от общего количества. Этот тип местообитания для бобров является пессимальным. В обнаруженных жилых поселениях бобров преобладали норы – 42, или 65,6%. Хатки найдены в 22 поселениях, что составило 34,4%. Полученные данные позволяют отметить достаточно высокую плотность населения бобров, сопоставимую с восточной частью Полистово-Ловатской болотной системы (Рдейский заповедник). Вместе с тем ряд признаков указывает на снижение численности. В частности, большое количество заброшенных не функционирующих поселений, обилие следов жизнедеятельности в местах, где действующие поселения отсутствуют. Улавливается тенденция смещения поселений с малых рек на их притоки и прилегающую систему мелиоративных каналов.

Мониторинг численности мелких мышевидных грызунов и насекомоядных (многолетний ряд). Учитываются следующие параметры мониторинга: 1. Численность мышевидных грызунов, 2. Численность насекомоядных (землероек), 3. Морфометрические признаки мышевидных грызунов, 4. Морфометрические признаки насекомоядных. По итогам ежегодного учета численности мышевидных грызунов и насекомоядных в 2024 году было отловлено 39 особей. Вид с наибольшим количеством отловленных зверьков – M. glareolus (34 особь). Результаты весеннего отлова наглядно демонстрируют, что в данный период наблюдался период депрессии численности мышевидных грызунов и насекомоядных, характерный для зимне-весеннего сезона. За весенний период учета численности мелкие млекопитающие отловлены не были. Летний учет численности мышевидных грызунов и насекомоядных оказался более продуктивным в сравнении с предыдущим сезоном: было отловлено 6 особей M. glareolus, 3 особи A. flavicollis и 1 особь Sorex sp. Осенний учет численности мышевидных грызунов и насекомоядных производился во второй половине октября, в период, когда следует замедление в процессе роста численности зверьков, а со временем и закономерное падение плотности населения грызунов. В данный период было отловлено 29 особей, что составило 74 % от общего количества отловленных мелких млекопитающих.

Экология мелких мышевидных грызунов и насекомоядных (многолетний ряд). Для выполнения работы применяется относительный метод учета численности грызунов и насекомоядных – метод ловушко-суток. Проводятся сезонные (весенние, летние, осенние) отловы на 14 учетных ловушко-линиях ловушками Геро (100х45х45 мм). Измеряются 3 параметра: 1. Биотопическое распределение мышевидных грызунов; 2. Биотопическое распределение насекомоядных; 3. Биотопическое сходство. В 2024 году численность представителей отряда Rodentia снизилась в сравнении с отловом 2023 года.Отряд Rodentia был представлен следующими видами: Myodes glareolus, Apodemus flavicollis. Численность рыжих полевок, фонового вида среди мелких млекопитающих, снизилась почти в 2 раза. Доля этого вида в населении мелких млекопитающих составила 87,1 %, что на 7,9% больше, чем показатели 2023 года. По итогам сезонного отлова мелких млекопитающих наибольшее количество зверьков было отловлено осенью – 29 особей (74,3 %). Летний отлов оказался менее продуктивным – 10 особей (25,7 %). В весенний сезон мелкие млекопитающие отловлены не были. Согласно представленным данным наибольшее количество особей M. glareolus на 100 ловушко-суток было выявлено в ельниках неморальных и составило 7,5, что на 0,2 больше показателя 2023 года. Для A. flavicollis наивысший показатель распределения видов был отмечен в мелколиственном лесу с густым подлеском – 2. Представитель рода Sorex был отмечен на лугу злаковом разнотравном. Ранее в данной стации было отмечено обилие данного вида зверьков. В отловах мелких млекопитающих 2024 г. преобладали самки независимо от сезона и вида.

Зимний маршрутный учёт охотничьих видов млекопитающих (многолетний ряд). Учёты проводятся с 2000 года. Учитываются 4 параметра: 1. Количество следов млекопитающих; 2. Визуальный учет птиц; 3. Видовой состав млекопитающих; 4. Видовой состав птиц. В 2021 году количество маршрутов увеличилось и составило 13, общей протяжённостью 124,8 км, из них в лесных угодьях – 9,9 км, в полевых угодьях – 12,9 км, в угодьях болотного типа – 102 км.

Фотомониторинг крупных и средних млекопитающих в охранной зоне Полистовского заповедника. Работа проводится с 2014 года. В 2021 году начата работа по организации Сети фотомониторинга для ведения наблюдений за видами средних и крупных млекопитающих, обитающих на территории ФГБУ «Полистовский государственный заповедник» и его охранной зоны. Создан проект Сети фотомониторинга в Полистовском заповеднике с выделением приоритетных задач и направлений работ. Всего фотоловушками в 2024 году зарегистрировано 14 видов диких млекопитающих, 4 вида птиц и 3 категории антропогенной активности. Среди млекопитающих среднего размерного класса были зарегистрированы заяц-беляк, европейский барсук, обыкновенная лисица и енотовидная собака. Отдельно стоит отметить группу мелких куньих, среди которых отмечены лесная куница, речная выдра, американская норка и лесной хорь. Из парнокопытных отмечены европейская косуля, благородный олень и лось. Из хищных зафиксированы все три вида крупных хищников Восточной Европы: серый волк, евразийская рысь и бурый медведь.

Исследование биоразнообразия агарикоидных грибов и грибообразных организмов растительных сообществ внутриболотных островов и минерального берега Полистовского заповедника. Полевые работы включали в себя выполнение геоботанических описаний и бурение торфяных отложений в окраинных частях Полистово-Ловатской болотной системы в пределах Полистовского заповедника (на территории Локнянского р-на). Сделано 11 описаний болотной растительности, пробурено 11 скважин, из которых отобрано 82 образца торфа, собрано 10 конвертов мохообразных. Проведен мониторинг плодоношения агарикоидных грибов, отмечено 83 вида (в том числе 13 новых для заповедника). Проведен анализ разнообразия и установлено, что полнота выборки ещё не достигла значений, при которых можно однозначно трактовать отсутствие статистически значимых различий между профилями разнообразия.

Мониторинг насекомых ксилофагов и их энтомофагов в древостоях хвойных пород ГПЗ «Полистовский» Работа начата в 2020 году. В результате проведения мониторинга в 2024 году для жуков-ксилофагов установлены корреляционные связи с СЭТ, суммой положительных температур в критические для насекомых месяцы, проверены подтвержденные и выявлены растения-феноиндикаторы. В текущем сезоне были активны 8 очагов массового размножения ксилофагов. Дисперсионный анализ показал существенную корреляцию между предикторами и фазами развития насекомых. Корреляции с месячной суммой осадков и влажностью воздуха не установлено. На основе сопоставления фаз развития животных и растений были построены фенологические параллели (созревание морошки, голубики, клюквы, августовский слой грибов). Первичные ксилофаги (короеды, усачи) повсеместно имели две генерации. В 2024 году продолжалось лесопатологическое обследование заповедной территории. Было отмечено сильное поражение шиповника ржавчиной, обычны шютте сосны и сосновый вертун, черная пятнистость клена, некрозно-раковые поражения стволов осины, чага на березе и масса гнилевых поражений древесных пород от дереворазрушающих грибов. В полевом сезоне 2024 г. отмечены новые микрооочаги массового размножения стволовых ксилофагов, продолжена работа по установлению параллелей фенологии и стадий развития различных видов жуков. На следующий полевой сезон переходит изучение энтомофагов в очагах массового размножения, их видового состава и роли в подавлении очагов массового размножения стволовых ксилофагов.

Мониторинг спектра питания хищных млекопитающих Полистовского заповедника. Проведены исследования экскрементов диких хищных с целью определения их фауны паразитических червей и анализа спектра питания на территории Полистовского заповедника. Данная работа представляет пятый этап выполнения исследований. Приведена краткая географическая характеристика района исследований. Для маршрутов сбора материала указана карта, снабжённая точками сбора материала. В экскрементах обнаружены яйца Eucoleus sp., Capillaria putorii, Isthmiophora melis, Opisthorchiidae; Аlaria sp., Ancylostomatidae sp., и Ascaris sp. Приведён аннотированный список обнаруженных гельминтов с указанием их положения в современной систематике и месте обнаружения. Определён список кормовых категорий мелких куньих. В спектр питания куньих входят мелкие млекопитающие семейства подсемейства Arvicolinae, насекомоядные семейства Soricidae, рыбы, насекомые и ящерицы. У хищных млекопитающих на исследованной территории обнаружено 9 видов гельминтов и определено 5 кормовых категорий. У группы норки–чёрный хорь обнаружены морфотипы яиц 4 систематических групп гельминтов; у группы лисица/енотовидная собака 7; у медведя 1 и у волка 1. Доминирующими видами по показателю встречаемости определены Opisthorchiidae sp., и I.melis. У группы норки-чёрный (MN) хорь установлено 5 кормовых категорий. По данным потреблённой биомассы в питании группы MN доминирующее значение имеют мелкие млекопитающие семейства Arvicolinae. Вторая по важности группа питания – рыбы.

Мониторинг природной очаговости описторхидозов Полистовского заповедника. Работа. Данная работа начата в 2024 году и представляет первый этап выполнения исследований. Проведено паразитологическое исследование 5 видв рыб семейства карповые, отловленных в нескольких точках озера Полисто и на реке Осьянка с целью обнаружения метацеркарий трематод семейства Opisthorchiidae. Исследование показало, что из 5 изучаемых видов, личинками описторхид заражена только густера с экстенсивность инвазии 43%.